【連載】『原発ゼロ社会への道 2017』論点紹介 第12回

第1章 東電福島原発事故の被害と根本問題

テーマ4: 被災者のための法整備とは?

4-1. 原発事故の賠償を問う

(pp.68-70)

これまでは、福島原発事故による被害をめぐる現状を紹介し、原発事故の責任の所在について、皆さんと一緒に考えてきた。今回からは、これまでの内容を踏まえて、「被災者のための法整備とは?」というテーマのもとで、被災者支援のために必要な法整備の在り方について考えたい。

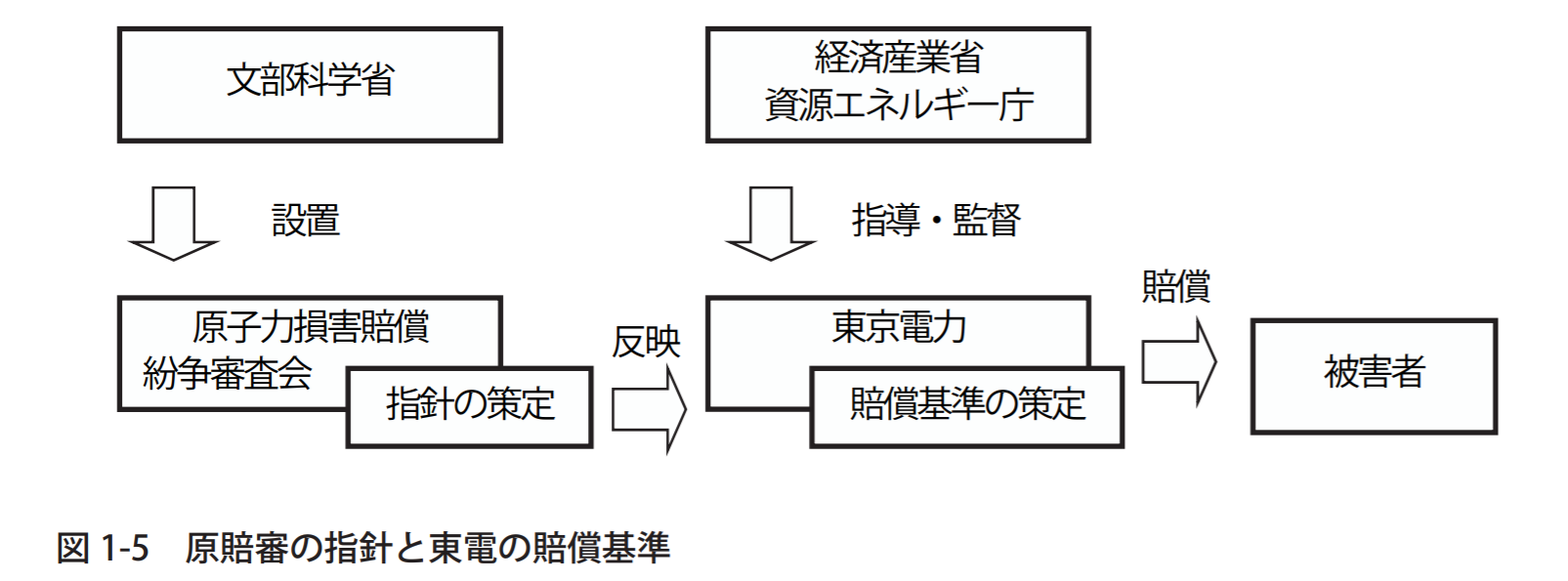

まず今回は、原発事故賠償の問題について、見ていく。福島原発事故の賠償は、現在、「原子力損害の賠償に関する法律」に従って行われている。また、東京電力(以下、東電)の賠償の範囲は、同法に基づき、文部科学省に置かれている原子力損害賠償紛争審査会(原賠審)が指針を出している。2011年8月5日に原賠審の中間指針がまとめられ、2013年12月までの間に第1次から第4次の補足が追加されている。次の図が、同法律や指針に基づいて賠償が実施されるまでの流れをまとめたものである。

(『原発ゼロ社会への道 2017』p.69、図1-5)

そもそも原賠審の指針は、東電が賠償すべき最低限の損害を示すガイドラインである。そのため、ここに明記されていない損害が、ただちに賠償の範囲外になるわけではない。しかし現実には、このガイドラインが、賠償の中身を大きく規定している。そのため、放射線被ばくの健康影響に対する不安やふるさとの喪失など、重大な被害が精神的損害(慰謝料)の対象外として取り残されてしまっている現状にある※1。

また、これまで原賠審において、東電の関係者が出席し発言することはあるが、被害者の意見表明や参加の機会はほとんど設けられなかった。そのため、被害者が自らの被害を主張するには、世論への働きかけとともに、裁判外の紛争解決機関である「原子力損害賠償紛争解決センター」への申し立てや、訴訟提起などの手段が必要となる※2。

原賠審査による中間指針が策定されてから、東電は、自らが作成した請求書書式による賠償を進めてきた。上記の図にあるように、被害者が直接東電に賠償請求をする方式は、直接請求と呼ばれる。直接請求方式では、国(原賠審)が作成した指針に従うものの、実質的には東電が判断主体となる。つまり、この方式では、加害者が被害者の賠償請求を「査定」し、加害者が認めた賠償額しか払われない。しかし、この方式は支払いが早いため、紛争解決センターへの申し立てなどと比べれば、利用されることがもっとも多い。

また、直接請求による賠償では、国の避難指示の有無等によって、内容が大きく異なる。国からの避難指示等があった区域では、避難費用、精神的苦痛、収入の減少などに対する賠償が、それなりに行われている。他方で、国の避難指示等がなかった場合は、賠償は全くされないか、あるいは不十分である。つまり、賠償の有無が避難指示区域(旧警戒区域、旧計画的避難区域)の内と外ではっきりと分かれており、避難指示区域外の被害が軽視されているのである。

これは、地域間での賠償格差の問題とみることも可能である。避難者への慰謝料を例にとれば、福島第一原発20km圏などの避難指示区域、その外側の30km圏の地域、さらに中通りやいわき市を含む自主的避難等対象区域など、何段階にも賠償の格差が設けられている。そしてこれらの格差は、住民の間に深刻な「分断」を生み出している※3。

そもそも、原賠審のガイドラインがあるとはいえ、加害者が被害者の被害を「査定」し、賠償を行うことを疑問視する必要がある。さらに、賠償の格差によって追いやられてしまう「自主避難者」の救済を広げる上で、低線量被ばくに対する恐怖・不安の合理性をどう考えるかということは、重要な論点となる。政府が避難指示の目安としている放射線量年間20ミリシーベルトに達していない地域においても、健康影響がゼロとは言えないのであれば、被害を避けるための予防行動として避難をすることは、一定の範囲において、「社会的合理性」があると認められるべきではないか※4。

また同時に重要なのは、何ミリシーベルトなら合理性があるかというように、放射線量だけで判断を行うのは妥当ではないということを認識することだ。たとえ小さなリスクだとしても、原発事故による放射能汚染を強いられるのを嫌うことは、自己決定や公平性を侵されたくないという思いがあるからである。定量的なリスクの大小だけではなく、人々がそれぞれに持つ価値観や規範意識も、正当に考慮されるべきなのではないか※5。

>>この連載の目次・他の記事はこちら