前回に続き、ジャーナリストの小森敦司氏から、ご寄稿いただきました。

2023年5月に国会で成立した「GX脱炭素電源法」によって、福島原発事故後「原則40年、1回に限り20年の延長可能」と規定されていた原発の運転期間から、さらなる大幅な延長が可能となり、超老朽化原発の稼動が懸念されています。2025年6月についに施行されますが、この制度がどのようにして盛り込まれたのか、「上」・「下」の二回にわたり掲載します。ぜひご一読ください。

原子力市民委員会事務局

================================

原発「70年超運転時代」へ突入 経産省・大手電力の狙いどおりに期間延長 世界に例のない仕組みに(上)

ジャーナリスト・小森敦司

原発の「70年超運転時代」に日本は入る。2011年の東京電力福島第一原発事故の後、原発の運転期間は原則40年とされ、原子力規制委員会が認めれば最長20年間延長できると定められた(原則40年ルール)が、今年6月、規制委の審査で止まっていた期間などを「上乗せ」して運転できるようにする新しいルールを始めるからだ。停止期間が10年を超す原発も多く、私たちは原発の「70年超運転時代」を覚悟しないといけない。この改定の経緯を調べると、原発の運転期間をもっと長くしたい経済産業省・資源エネルギー庁や大手電力が、周到にコトを進めていたことがわかる。関係者への取材によって得た事実を整理し、この改定が適正だったのか、上下2回にわたり検証したい。同時に、新ルールには、独特の「危うさ」があるということの問題提起もしたい。

(注)登場者の肩書は当時。出典は文末脚注に記した。

(1)隠されていた「仕掛け」?

とんでもない「仕掛け」が、そのA4の2枚の紙には隠されていた。

2020年7月29日に規制委がとりまとめた。堅苦しいタイトルだ。「運転期間延長認可の審査と長期停止期間中の発電用原子炉施設の経年劣化との関係に関する見解」(以下、「見解」)[1]。当初はまったく話題にならなかったが、2年後の2022年後半から、経産省など原発推進側は、この「見解」を使って、福島の事故後の日本の原子力政策の柱だった原則40年ルールを骨抜きにしていく。

起点は2017年1月にさかのぼる。東電の原発事故後、各地の原発は定期検査で次々と止まり、新規制基準への対応などで停止期間が長くなっていた。こうした中、大手電力は規制委との間で、技術的な意見交換会の開催にこぎつけた。

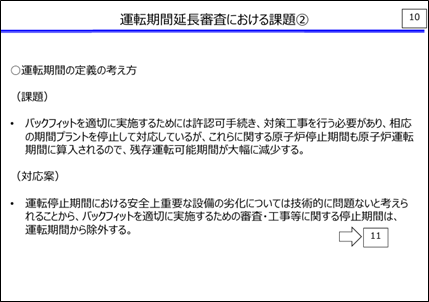

その初回。大手電力を代表して関西電力の豊松秀己副社長(当時)が、停止期間中も設備は劣化しないとする理由を書き連ねた資料(下に貼り付ける)を見せながら、原則40年ルールについて緩和を求めた。「プラントが停止しているとき……劣化が進展しないわけでありますので、この期間を除いてあと20年ということになれば、利用できる期間が延びます……こういう方向で検討が賜れないかと」[2]。この要望が8年余を経た今年6月、ついにかなう。

(2)業界要望をはねつけた?

そうした大手電力をはじめとする原子力産業界との意見交換の積み重ねを経て出されたのが、規制委の2020年7月の「見解」だった。難解な文章だ。新聞記者として30年余り記事を書いてきた者として言えば、わざと複雑にしているようにみえる。その抜粋を以下に記すが、筆者の責任で内容に応じて青字と赤字とに色分けする。その理由は後に記す。

「3.この制度における原子力規制委員会の役割は、原子炉等の設備について、運転開始から一定期間経過した時点で、延長する期間において原子炉等の劣化を考慮した上で技術基準規則に定める基準に適合するか否かを、科学的・技術的観点から評価することである。運転期間を40年とする定めは、このような原子力規制委員会の立場から見ると、かかる評価を行うタイミング(運転開始から一定期間経過した時点)を特定するという意味を持つものである」

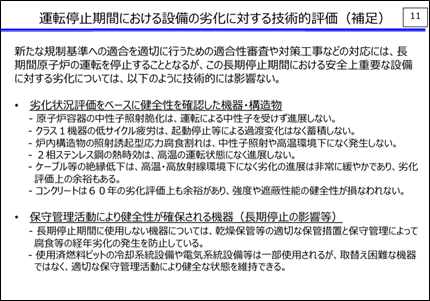

「4.……熱によるコンクリート遮蔽能力の低下といった事象については、放射線が照射される環境にならないこと、大きな温度、圧力の変動がないこと……から劣化の要因として考慮しなくてもよいと考えられる。

他方、

……原子炉圧力容器のスタビライザ等の摩耗といった事象については、長期停止期間中もそうでない期間と同様に劣化が進展する……劣化事象の長期停止期間中の進展については、発電用原子炉を構成する各種機器・構造物の劣化の状況が様々であること……から、個別の施設ごとに、機器等の種類に応じて、評価を行う必要がある」

「5.……原子力規制委員会の立場からは、運転期間とは、その終期が上記3.で述べた評価を行うべき時期となるということにほかならず、

上記4.を踏まえると、運転期間に長期停止期間を含めるべきか否かについて、科学的・技術的に一意の結論を得ることは困難であり、劣化が進展していないとして除外できる特定の期間を定量的に決めることはできない。

他方、

かかる時期をどのように定めようと、発電用原子炉施設の将来的な劣化の進展については、個別の施設ごとに、機器等の種類に応じて、科学的・技術的に評価を行うことができる」

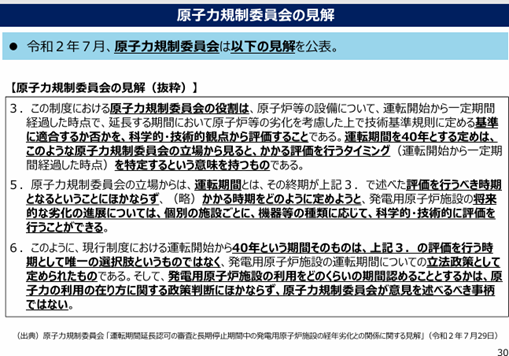

「6.このように、現行制度における運転開始から40年という期間そのものは、上記3.の評価を行う時期として唯一の選択肢というものではなく、発電用原子炉施設の運転期間についての立法政策として定められたものである。そして、原子力発電施設の利用をどのくらいの期間認めることとするかは、原子力の利用の在り方に関する政策判断にほかならず、原子力規制委員会が意見を述べるべき事柄ではない」

この色分けはあくまで筆者の解釈によるものだが、簡単に言うと、赤字にした部分は「長期運転停止中も劣化が進む物もある。そのため、劣化が進展していないとして除外できる期間を定量的に決めることはできない」と設備・機器の劣化を懸念しているところだ。

一方、青字にした部分は、「原子炉施設の劣化は個別に評価できる」と劣化を「管理」できるとみつつ、「40年は規制委にとり評価のタイミングでしかないし、利用期間をどのくらい認めるかは利用の在り方に関する政策判断なので規制委は意見を述べない」などと、規制委の「受け身」の立場を示しているところだ。

細かいのだが、「4.」「5.」は、「他方」という接続詞を使って反対の趣旨の文章を並べ、読みにくくもしている。

この「見解」をまとめた当時の原子力規制委員長だった更田豊志氏は2022年4月、国会で「見解」の持つ意味をこう語る。「ATENA(筆者注:原子力産業界の団体)の要望をはねつける見解となっております。停止期間を40年から除くべきではないかという主張を再三ATENAから求められたのに対して、運転開始から40年、時計の針は止めないという旨の見解を述べたものであります」[3]。筆者が色分けした赤字の見立てになるのだろうか、「除く」のはダメだと断ったと理解できる。

(3)「40年ルール」で原発ゼロに

ところで、「原則40年ルール」には、二つの側面があった。

一つは、「安全のための期間の規制」ということだ。このルールを原子炉等規制法に定めるときの2012年の内閣官房の解説資料は、「経年劣化等によりその安全上のリスクが増大することから、こうしたリスクを低減するという趣旨から本条(筆者注:原則40年ルールを定めた規定)は、運転することができる期間を制限するものである」と説明している[4]。

あの2011年の東電福島第一原発事故を振り返ると、1号機は1971年3月の営業運転開始からまさに40年というときに起きた。もしかすると事故は機器の劣化も原因だったのではないか、との声があった。[5]。そうしたこともあって、古い原発を廃炉に導く原則40年ルールは、人々に抵抗感なく受け入れられたはずだ。ところが、「見解」の青字部分は「安全のための期間の規制」という側面を否定しているように読めないだろうか。

このルールのもう一つの側面は、「原子力の利用政策」ということだ。例えば政府のエネルギー基本計画で原発の比率を何%に置くか、というのと実質的に同じような役割を果たす。なぜなら、運転期間を40年あるいは60年と定めると、その年で運転を終了し、廃炉にしていくので、原発を新しくつくらない限り、原発は減り、いずれゼロになるからだ。

各地の原発の停止期間が想定以上に延び、大手電力にこのルールが重くのしかかってきた。日本には1980~90年代にかけて建設された原発が多い。例えば2021年2月、経産省の審議会「総合資源エネルギー調査会」の原子力小委員会で、事務方のエネ庁は原発の40年運転と60年運転する場合の設備容量の見通しを示した(下に貼り付ける)[6]が、崖から転げ落ちるような絵図になっている。

原発の新増設がなかなか見込めないなかで、経産省や大手電力は既存の原発を延命させたかった。そのために、60年超の運転を可能にするための理屈と手立てが欲しかった。そして、この「見解」が使えることに感づいた。もっと言えば筆者の推論でしかないが、そんな仕掛けをひそませることに成功したのではないか。

具体的に筆者の色分けで言うと、運転停止中の劣化を懸念する赤字部分を無視し、劣化は個別に評価でき、利用期間について規制委は意見を述べないとした青字部分だけを使うのだ。事実、2022年夏以降、原発推進側は原則40年ルールの改変を、そうした「見解」の都合のいい切り貼りと解釈でもって、ゴリ押ししていった。

ただ、2021年の時点で、もう経産省や大手電力は「見解」を使おうとしていた。痕跡が残っている。

(4)「ダブルKK」にとどめをさされた

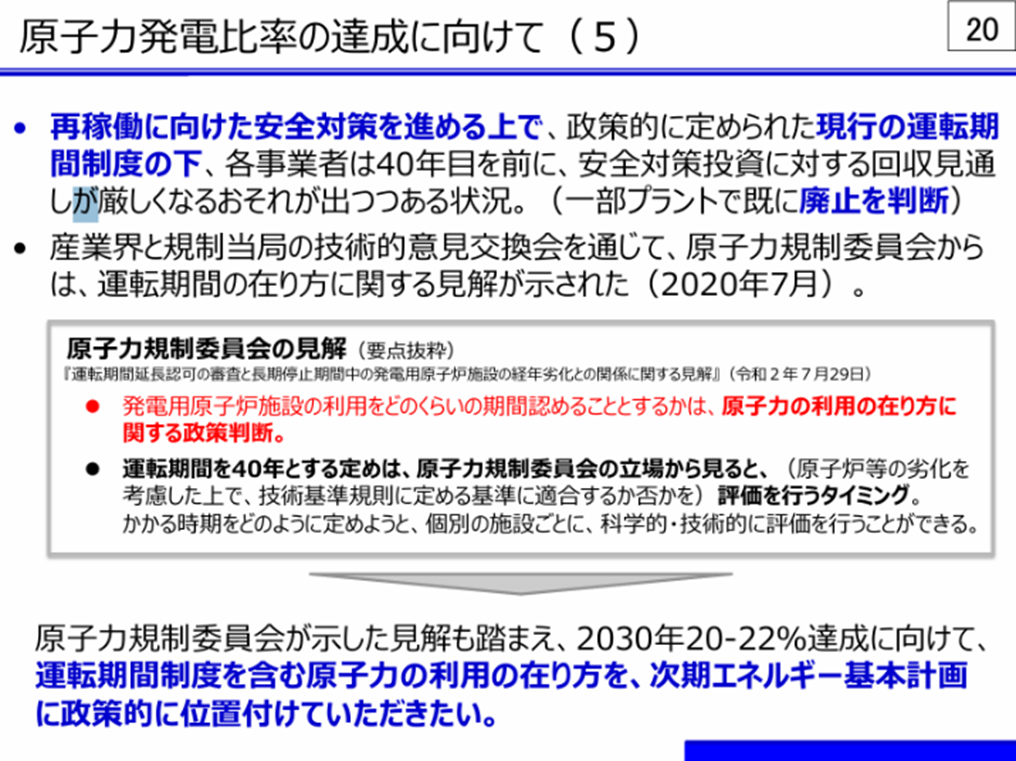

2021年春、第6次エネルギー基本計画(以下、「エネ基」)の策定作業が佳境に入りつつあった。計画を議論する経産省の審議会「総合資源エネルギー調査会」の基本政策分科会。同年3月、関係業界に対するヒアリングで、電気事業連合会の池辺和弘会長(九州電力社長。当時)が、例の「見解」で筆者が色分けした青字部分の一部を切り貼りした資料(当該部分を下に貼り付ける)を示し、こう語った。

「政策的に定められた現行の運転期間制度(筆者注:原則40年ルールを指す)の下で、安全対策投資に対する回収見通しが厳しくなるおそれが出てきつつあります。原子力規制委員会が示した見解も踏まえ……運転期間制度を含む原子力利用の在り方を、次のエネルギー基本計画に政策的に位置付けていただきたい」

同調査会の原子力小委員会でも2021年4月、エネ庁幹部がこう報告した。「事業者団体さんから、停止期間中の設備の劣化は技術的に問題ではないのではないかとして規制委員会さんに運転期間からの除外を提案され、これに対して規制委員会さんからは7月に見解を出されているといった動きがございます」[7]。この文脈からして、エネ庁もこの時には、「見解」を原発の延命に使えると気付いていた。

しかし、経産省・エネ庁は、当時の菅義偉内閣をして、原発政策を前に動かすことはできなかった。2021年10月、閣議決定された第6次エネ基は、再生可能エネルギーを「主力電源」と位置づけ、原発については「可能な限り依存度を低減する」とした。原発の長期運転に関しても、「諸課題について、官民それぞれの役割に応じ、検討する」という記述にとどめた[8]。

なぜか。エネルギー業界の内実に詳しい月刊「エネルギーフォーラム」の2021年8月号は、第6次エネ基に関する記事で、原子力の書きぶりをめぐる「攻防」について、大手電力社員の言葉を伝えた。「柏崎刈羽の不祥事が痛かった。さらに小泉氏&河野氏コンビの阻止の動きもあり、今回はダブルKKにとどめをさされたようなもの」。

「KK」と関係者に呼ばれる東京電力柏崎刈羽原発では、社員のIDカード不正使用、侵入検知設備の故障など核セキュリティー問題が発覚、規制委は2021年4月、審査を終えていた7号機の再稼働を事実上禁止する命令を出した。加えて当時の菅内閣には、行政改革相の河野太郎氏、環境相の小泉進次郎氏という再エネ派の「KK」コンビがいた[9][10]。

ハードルが高すぎた。経産省は時が経つのを待ったはずだ。後からみれば、絶好の機会がすぐにやってきた。

(5)原発が「GXの牽引役」に

2021年10月、岸田文雄内閣が発足。政務担当の首相秘書官には元経済産業事務次官の嶋田隆氏が就いた。実質国有化した東電の取締役を務めた経験があり、事故対応費用の確保のため柏崎刈羽原発の再稼働が必要だと考えている。一方、小泉氏は閣外に去り、河野氏はデジタル相(2022年8月~)として「マイナ保険証」の問題対応に追われる。

折しも2022年2月、ロシアがウクライナに侵攻、エネルギー価格は急騰し、大手電力は原発の活用が必要だと叫んだ。そして2022年7月の参院選における自民党圧勝を経て、当時の岸田内閣は経産省との緊密な連携のもと、あの看板政策を打ち出す。

「GX(グリーン・トランスフォーメーション」だ。

和製英語だ[11]。社会の脱炭素化をめざすというのだが、「GXの牽引役」に位置づけられたのが、原発の活用だった。朝日新聞は環境省幹部の嘆く声を伝えた。「GXのGは原発。原発トランスフォーメーション内閣だ」[12]。このあと岸田内閣のGX関連の動きを追うが、綿密にスケジュールを組んでいるのがわかる。さすが経産省だ。

まず、2050年の脱炭素社会の実現に向けた取り組みを議論する「GX実行会議」の初会合を2022年7月27日に開催。集められた有識者には大手電力や日本経団連のトップら原発推進派が目立つ。GX実行推進担当相には、萩生田光一経済産業相が就き(同年8月の内閣改造で西村康稔経済産業相が就任)。2回目の8月24日の会議で、岸田首相は年末までに政治決断すべき事項として原発の運転期間の延長などを検討するよう早々に指示した。

この首相指示を受ける形で経産省の原子力小委員会が9月22日、原発の運転延長へ向けた議論をスタート。こちらの委員は原発推進派が圧倒的多数だ。事務方のエネ庁は早速、規制委の「見解」の抜粋資料を提示した。下に貼り付けるが、筆者が色分けした青色部分だけからなる。

要は原発の運転期間をどう定めても(規制委が)劣化を評価できるし、利用期間をどうするかについて規制委は意見を述べない。そういうことで、原則40年ルールの扱いを経産省・エネ庁に委ねていい、といった「シナリオ」が透けて見えてこないだろうか。

それにしてもと筆者が驚いたところがある。「見解」で筆者が赤字にした部分は劣化にかかわるが、エネ庁がつくったこの資料の「5.」は、元の「見解」にある「劣化が進展していないとして除外できる特定の期間を定量的に決めることはできない。他方、」という大事な所を削って前後をつなげ、将来的な劣化の進展を「評価できる」としてしまっている。これは抜粋ではなく、改竄と言えるのではないか。

9月26日には、原子力規制委員会の新委員長に山中伸介氏が就任。山中氏は2017年6月、同年9月の規制委員就任を前に、原発の運転期間が原則40年とされていることについて、「世界的に見て、少し短いと個人的に思っている」と報道陣に述べている[13]。そして、「見解」を正式に決めた2020年7月の規制委の議事録によると、委員の山中氏が「私のコメントについては3.、6.に明確にまとめていただいた」と語っている。「3.」と「6.」は、「見解」の中で、筆者が色分けした青字部分である。

(6)規制委が変更の「片棒」?

山中氏が委員長に就任したばかりの原子力規制委員会は2022年10月5日の会合に、経産省・エネ庁の松山泰浩電力・ガス事業部長を招き、エネ庁側の検討方針などについて説明を受けた。筆者が大事だと思った松山部長の発言を以下、議事録から抜き出す。

「原子力規制委員会の皆様方の下で……令和2年7月に、読み上げるような形になって恐縮でございますけれども、『発電用原子炉施設の利用をどのぐらいの期間認めることとするかは、原子力の利用の在り方に関する政策判断にほかならず、原子力規制委員会が意見を述べるべき事柄ではない』といった御見解を頂戴していると承知しているところでございます」

外形的に見ると、原発の推進側が規制側の議論の場に出向き、ずいぶんと丁寧な言葉遣いで、例の「見解」の青字部分だけを述べ、運転期間の取り扱いについて「原発の運転期間について、おたくは何も意見を言いませんよね?」と念押ししていることになる。

松山部長はこう続けた。「資源エネルギー庁としましては、この利用政策、発電原子炉として利用していくわけでございますが、利用政策の観点から……運転期間の在り方を検討するということを考えているわけでございます」。運転期間の「在り方」は利用政策なので、「あとはこっちでやります」と通告したことになる。

山中委員長はこの日の会合の中で、松山部長に対して「現行(筆者注:原子炉等規制法のこと)の運転期間の定めを、利用政策制度(筆者中:電気事業法のこと)の中で見直していくということでよろしいでしょうか」などと自分の方から確認を求め、原則40年ルールの取り扱いを経産省・エネ庁側に譲り渡してしまっている[14]。

直後の記者会見でも山中委員長はエネ庁の説明に対し、「運転期間の定めについては利用政策の判断によるものであって、規制委員会は意見を申すところではないという結論(筆者注:「見解」のこと)を2年前に得ております」などと語っている。

一人の記者が質問の途中で、感想をはさんだ。「40年ルールの変更について、いやらしい言い方をすれば、片棒を担いで手伝っているようにも映ってしまうのですけれども……」。確かに、できすぎている感じがする。

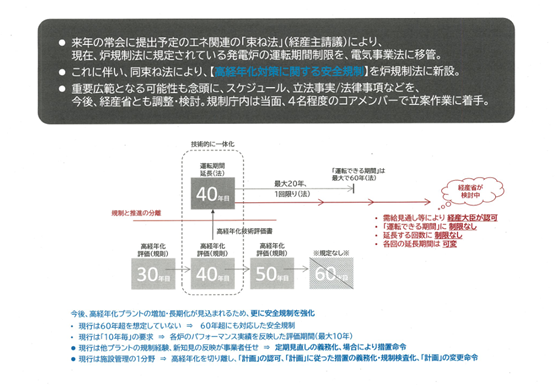

NPO法人・原子力資料情報室は2022年12月、同年8月に原子力規制庁内でつくられた内部資料を公表した[15]。中に、原発の運転期間の規定を規制委が所管する炉規法から経産省が所管する電気事業法に移管し、翌年の通常国会に経産省主導で法案を提出することが明記された資料もあった(下に貼り付ける)。やはり、早い段階でシナリオがつくられていた。後に原子力規制庁もこの資料を公にしている[16]。

こうして原則40年ルールの取り扱いを譲り受けた経産省・エネ庁は待っていましたとばかり、電気事業法のほうで新しいルールづくりを進める[17]。

[1] https://www.nra.go.jp/data/000320506.pdf

[2] https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12348280/www.nra.go.jp/data/000181044.pdf https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12348280/www.nra.go.jp/data/000175368.pdf

[3] https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120804194X00220220407¤t=1 の「159」

[4] 原子力規制庁の公表資料。https://www.nra.go.jp/data/000419401.pdf のP3~4。

[5] 例えば、国際大学の橘川武郎教授は、朝日新聞の取材に対して、「私は古い原発は心配だし、危険だと思う。爆発した福島原発の1号機は、1971年3月に稼働を始め、ちょうど40歳になった誕生月に爆発した。他の原発だったら爆発しなかったかもしれないと考えることがある」と語っている。https://digital.asahi.com/articles/ASQ5Z4RSQQ5CULFA02Y.html

[6] 2021年4月22日、総合資源エネルギー調査会・基本政策分科会にエネ庁が提出した資料(https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2021/041/041_004.pdf)のP110。

[7] https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/genshiryoku/pdf/023_gijiroku.pdf

[8] https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20211022_01.pdf

[9] 朝日新聞や毎日新聞も似た趣旨の記事を出している。https://digital.asahi.com/articles/ASPBQ0PNPPBPULFA02Y.html https://mainichi.jp/articles/20210819/k00/00m/040/124000c

[10] 週刊文春は、第6次エネ基を閣議決定する前の2021年9月9日号で、河野太郎・行政改革相(当時)がエネ基の文言をめぐりエネ庁幹部を叱責する様子を音声データをもとに報じた。この問題については、元経産官僚の古賀茂明氏や元外務官僚の前田雄大氏の論考が参考になる。https://dot.asahi.com/articles/-/67204 https://energy-shift.com/news/eb9d1c75-430a-4ad9-942e-81d3a9287a2d

[11] 米ブルームバーグ通信の記事が参考になる。https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-11-17/RKLE52T1UM0W01

[12] https://digital.asahi.com/articles/ASQC95TL6QC7UTFK00V.html

[13] https://www.sankei.com/article/20170613-BA65ILAXAZP7JH5PHD3JMTZS5I/ https://mainichi.jp/articles/20170614/k00/00m/040/045000c

[14] ジャーナリスト・まさのあつこ氏の分析が深い。https://note.com/masanoatsuko/n/nf8f4390f5c48 など。

[15] 原子力資料情報室の松久保肇事務局長が会見等で問題の所在を繰り返し訴えていた。https://cnic.jp/46089 https://cnic.jp/46089#a2 など。

[16] https://www.da.nra.go.jp/view/NRA015010176?contents=NRA015010176-001-003#pdf=NRA015010176-001-003 https://www.da.nra.go.jp/view/NRA015010176?contents=NRA015010176-001-001#pdf=NRA015010176-001-001

[17] なお、30年を超えて運転する場合、事業者は長期施設管理計画をつくり、10年ごとに規制委の認可を受ける仕組みがつくられた。この制度の骨子を決める2023年2月13日の規制委は、委員5人のうち石渡明委員(当時)一人が「安全側への改変と言えない」などとして反対したが、多数決で決められた。https://digital.asahi.com/articles/DA3S15554800.html?iref=pc_ss_date_article この時、石渡氏は、「見解」の中の「原子力規制委員会が意見を述べるべき事柄ではない」といった部分に関して「6回の(筆者注:ATENAとの意見交換会の)議事録を私は全部検索しましたが、こういう議論が行われた形跡はありません。ですから、この文章のこの部分がどういう経緯でここに盛り込まれたのか、私は非常に疑問に思っております」と会合の中で語っている。https://www.nra.go.jp/data/000421196.pdf