核燃サイクル回すための「約束」、期限守れず、根拠怪しく / 使用済み核燃料の置き場が足りない!(下)

ジャーナリスト・小森敦司

この記事は(上)(下)での連載です。(上)の記事はこちら。

(5)「一時的」が60年?

「一時的」という言葉を人が使う時、普通、どの程度の時間の長さをイメージするだろうか。使う場面によるだろうが、20~30分か数日、せいぜい数週間ではないか。ところが、使用済み核燃料の問題を取材すると、「一時的」が「数十年」を意味する場面にしょっちゅう出くわす。

大手電力の使用済み核燃料の貯蔵対策で近年、目立つのが、乾式貯蔵施設という設備を原発敷地内につくる動きだ。「キャスク」と呼ばれる金属製の容器に収納し、外気を取り込んで自然の対流に任せる。電気を使う湿式の燃料プールより安全性が高いとされる[1]。ただ、この乾式貯蔵施設は、あくまで青森県六ヶ所村の再処理工場に搬出するまでの「一時的」な保管と位置づけられている。

そもそも、従来の燃料プールでの貯蔵が、「一時的」な保管と説明されてきた[2]。ところが、本リポート(上)にも記したが、肝心の六ヶ所再処理工場が完成しないので、使用済み核燃料を工場に搬出できない。だから、原発敷地内の燃料プールには貯蔵30年になるものもあるし、多くの原発があと数年で燃料プールが満杯になってしまうという状況だ。それで新たに乾式貯蔵施設をつくらなければ、という構図になっている。

経産省が2024年1月、大手電力首脳を集めて開いた「使用済燃料対策推進協議会」(下に経産省のその時のXへの投稿を貼り付ける)において、電気事業連合会が提出した資料によると、原発を保有する電力大手10社すべてが、乾式貯蔵施設について、すでに取り組んでいるか、検討を含めて取り組む方針を示している[3]。いまある原発の敷地内なら、地元の理解も得やすいとみているのだろう。

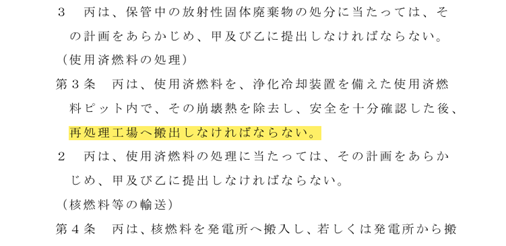

その一例として、2025年7月に乾式貯蔵施設を運用する予定の四国電力の伊方原発(愛媛県)の状況を筆者は調べた。四国電力は伊方原発1号機の運転開始(1977年)を前にした1976年(つまり約半世紀前)、愛媛県と伊方町との間で安全協定書を締結し、その中で使用済み核燃料の扱いも定めている[4]。その協定の一部を下に貼り付ける(黄色のマーカーは筆者が引いた)。

その第3条で、はっきりと「丙(四国電力を指す)は、使用済燃料を、(中略)再処理工場へ搬出しなければならない」と義務付けている。四国電力が乾式貯蔵施設を設置するのは、この第3条に反していないだろうか。愛媛県庁の担当課に尋ねたところ、回答をくれた。抜粋する。

「崩壊熱を除去した使用済み燃料について、再処理工場へ搬出するまでの間、乾式貯蔵施設に一時的に保管することは安全協定と矛盾するものではないと考えております」

「本県では、四国電力や国に対し、機会あるごとに乾式貯蔵施設での保管は一時的であることを明確にするよう要請し、四国電力社長や経済産業大臣から、あくまでも再処理工場に搬出するまでの一時保管であるとの明確な回答を得ております」

しかし、保管が10年、20年となると「一時的」とは言えないのではないか、とも、筆者は尋ねてみた。担当課は「搬出するまでの期間は、再処理工場の稼働など、四国電力だけでは対応できない様々な外的要因の影響を受けることから、安全協定においても保管期間を規定しておらず、乾式貯蔵施設も同様としております」というのだった。

回答の最後にこんな言葉が添えられていた。「乾式キャスクの耐用年数については、四国電力から、60年との説明を受けております」。再処理工場の操業がうまく行かず、「60年」とまで言わなくても、ずるずると長期化する恐れはないだろうか。

実際、そうした懸念からだろう、乾式貯蔵施設は地域的にはあまり歓迎されてないようだ。例えば朝日新聞の2024年9月11日付の報道によると、原発30キロ圏にある自治体の首長にアンケートを行ったところ、宮城県では東北電力が計画する女川原発(宮城県)の乾式貯蔵施設に反対や懸念の声が上がったという。東北電力は保管期間を一時的とするが、「受け入れることができない」(美里町)、「保管の長期化も懸念される」(女川町)などの意見があった、というのだ[5][6]。

(6)使用済みMOX燃料の行き先は?

原発で使った燃料を再処理してつくったMOX燃料を原子炉で使うと、今度は「使用済みMOX燃料」が出る。これを再利用するには、また、再処理をしなければならない。それができてこそ「核燃料サイクル」だが、それが難問だ。結論から言えば、この「使用済みMOX燃料」の再処理という政策は近年、ほとんど進んでいない[7]。

商業用のプルサーマル発電として国内の原発で初めてMOX燃料を原子炉で使ったのは、九州電力の玄海原発3号機(佐賀県)で2009年12月のことだった。そして今日。経産省の資料によると、プルサーマル発電を実施した九州電力・玄海原発3号機(佐賀県)に加え、関西電力・高浜原発3、4号機(福井県)、四国電力・伊方原発3号機(愛媛県)の燃料プールに、「使用済みMOX燃料」も置かれている[8]。

一番手の九州電力に、その「使用済みMOX燃料」をどうするのかを聞いた。が、広報担当者の返答は、「当面の間、発電所で貯蔵、管理し、国の定める方針に沿って処理することを検討していく」というのだった。筆者として厳しめに言えば、今はまだ行く先のアテがないということだ。

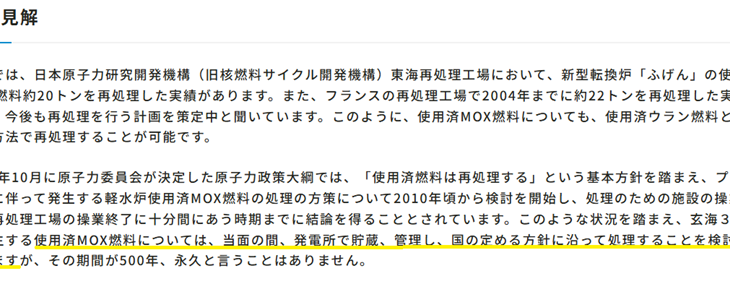

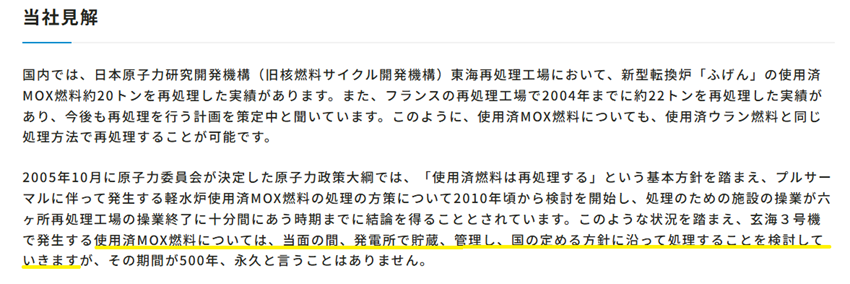

今から20年近く前の2005年のこと。その玄海原発3号機のプルサーマル発電計画について、市民団体が危険性などを訴える「意見広告」を地元紙に出した。これに対する九州電力の「当社見解」が同社ホームページに残る。そこに筆者への回答と同じフレーズを見つけた[9]。

「使用済MOX燃料については、当面の間、発電所で貯蔵、管理し、国の定める方針に沿って処理することを検討していきます」。その部分のスクリーンショットを以下に貼り付けておく(黄色いマーカーは筆者が引いた)。つまり、この間、進展はなかったのだ。

MOX燃料を全炉心で使う大間原発(青森県)を建設している電源開発にも、「使用済みMOX燃料」をどうするのか、と尋ねた。回答から抜粋する。「再処理するまでの間、大間原子力発電所では、長期間の貯蔵容量を確保する計画であり、適切に貯蔵・管理することとしています」

ほお。電源開発は「長期間」を想定しているのだな。

本リポートの(上)に書いた関西電力などによる「使用済MOX燃料再処理実証研究に伴う仏オラノ社への搬出」[10]に関しては、経産省や大手電力はこれを再処理技術が進化している証としたいようで、経産省は次期エネルギー基本計画にもそれを書き込む考えだ。素案の該当部分を転記する。

「使用済MOX燃料の再処理については、国際連携による実証研究を含め、2030年代後半を目途に技術を確立するべく研究開発を進めるとともに、その成果を六ヶ所再処理工場に適用する場合を想定し、許認可の取得や実運用の検討に必要なデータの充実化を進める」

言葉が上滑りしていないか。とりわけ使用済みMOX燃料を完成が遅れに遅れている六ヶ所再処理工場でいつの日か再処理することができたら、という「一縷(いちる)の望み」に賭けるような想定を置いたことに驚く[11][12]。

(7)迫る貯蔵のタイムリミット

原発で使った燃料を再処理してMOX燃料を製造すると、高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体)が発生する。朝日新聞などはこれを「核のごみ」と書く。英仏企業に再処理を委託して生じたガラス固化体の日本への返還は1995年4月から始まっている。青森県六ヶ所村にある日本原燃の高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターで管理されている。

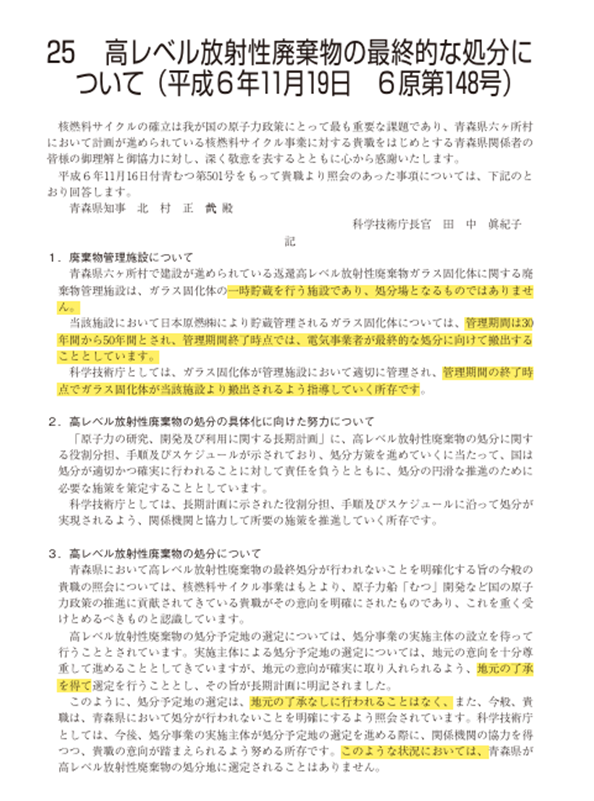

もう30年前のことだ。その廃棄物管理施設の建設中の1994年11月、当時の北村正哉・青森県知事からの「照会」に応じて、当時の所管官庁だった科学技術庁(現文部科学省)の田中真紀子長官が「回答」文書を提出した。青森県庁のホームページ(冊子「青森県の原子力行政」)にそれが残っていた[13]。国として青森県に一つの「約束」をしたのだ。抜粋する。

「(建設中の)廃棄物管理施設は、ガラス固化体の一時貯蔵を行う施設であり、処分場となるものではありません……管理期間は30年間から50年間と記され、管理期間終了時点では、電気事業者が最終的な処分に向けて搬出することとしています。科学技術庁としては、ガラス固化体が管理施設において適切に管理され、管理期間の終了時点でガラス固化体が当該施設より搬出されるよう指導していく所存です」

その文書を下に貼り付ける(黄色のマーカーは筆者が引いた)。

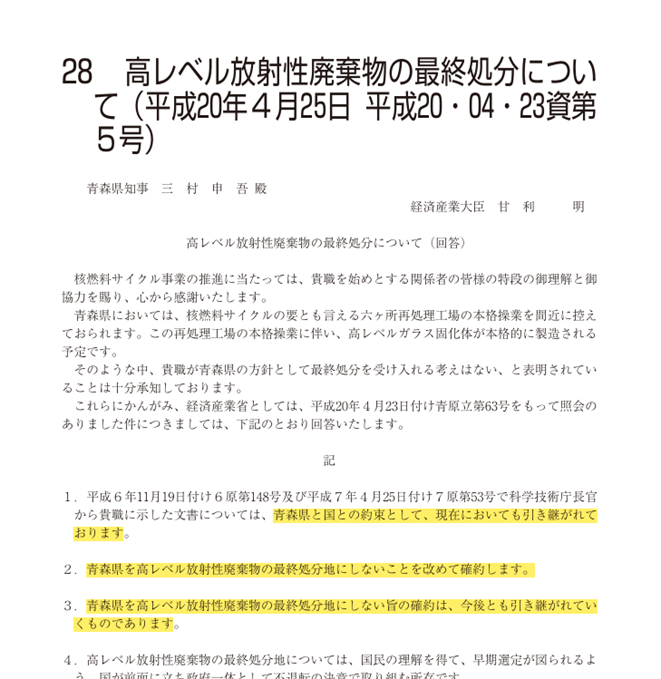

だが、青森県側には、もしかするとこの「約束」がほごにされるのでは、との懸念があったようだ。[14][15]。それで、青森県から「照会」があって、で、経産省の甘利明大臣が2008年4月、三村申吾・青森県知事(いずれも当時)に「回答」を出した。それが、やはり青森県庁のホームページに残っていた。

大切なところを抜き書きすると、前記の科学技術庁長官からの「回答」文書などについて、「国と青森県との約束として、現在においても引き継がれております」とし、「青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地にしないことを改めて確約します」などとしたのだった(下に部分を該当貼りつける。黄色いマーカーは筆者が引いた)[16]。

その「約束」には、重要なタイムリミットがあった。先に貼り付けた当時の科学技術庁長官の文書には「管理期間は30年間から50年間」と記され、2023年5月の閣議決定でも、高レベル放射性廃棄物は「30年から50年間程度貯蔵した後、順次、安全性を確認しつつ、最終処分することとする」とされている [17]。

2025年を迎える。フランスから最初の返還があった1995年から30年が経つ。なにも50年後の搬出期限である2045年を待つ必要はないはずだ。だが、現在の状況はといえば、最終処分場の場所を確定したうえで施設の建設から実際の搬入に至るまで、相当な時間がかかるのは間違いない。2025年の搬出が現実的ではないのはもちろんだが、2045年という時点においても最終処分場が日本にできているだろうか[18][19][20]。

(8)国との約束に付された「留保条件」

最終処分場の選定をめぐり、原子力発電環境整備機構(NUMO)は2024年11月、全国で初めて第1段階の「文献調査」をしていた北海道の寿都(すっつ)町と神恵内(かもえない)村の両町村長、道知事に調査報告書を提出。寿都町の全域と神恵内村の一部を、試掘などをする第2段階の「概要調査」の候補地とした。

その北海道は、今世紀に入る前にも最終処分場の問題で大きく揺れた。1984年、幌延町で高レベル放射性廃棄物の貯蔵・研究をする「貯蔵工学センター」の概要が公表され、周辺の一部自治体や道が「最終処分場につながる」と反対したのだ。

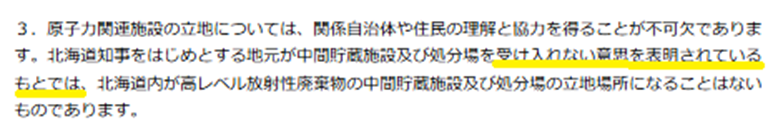

結局、1998年、当時の科学技術庁の竹山裕長官が北海道の堀達也知事(当時)に「北海道内が高レベル放射性廃棄物の中間貯蔵施設及び処分場の立地場所になることはない」と「約束」する文書を出した。道議会も2000年、高レベル放射性廃棄物の持ち込みについて「慎重に対処すべきであり、受け入れ難い」とする、いわゆる「核抜き条例」を定めた[21]。こうして2001年、放射性廃棄物を持ち込まず、研究に特化した「幌延深地層研究センター」ができた。

北海道庁のホームページで調べると、その1998年当時の科学技術庁長官の「約束」文書を見つけることができた。こう記してあった。「北海道知事をはじめとする地元が中間貯蔵施設及び処分場を受け入れない意思を表明されているもとでは、北海道内が高レベル放射性廃棄物の中間貯蔵施設及び処分場の立地場所になることはないものであります」。その部分のみ下に貼り付ける(黄色いマーカーは筆者が引いた)。

それから四半世紀。NUMOの近年の北海道での選定作業は、1998年の科学技術庁長官の「約束」に反していないのか。NUMOに聞くと、広報担当者の返答はこうだった。

「次の段階の調査に進もうとする場合、そして最終処分施設建設地を選定する場合は、法律第4条 [22]に基づき、都道府県知事と市長村長のご意見を聴き、これを十分尊重することとしており、当該都道府県知事又は市町村長のご意見に反して先へ進むことはありません。ご指摘の科学技術庁長官名での回答に反するものではないと理解しております」

今、改めて、その科学技術庁長官の「約束」文書を読みなおすと、「北海道知事をはじめとする地元が……受け入れない意思を表明されているもとでは」という「留保条件」が付されていることに気付く。知事をはじめとする地元の「受け入れる意思表明」があれば、処分場の立地場所になりうる、と読める。

誰が、なぜ、このフレーズを入れたのだろう。気持ちが落ち着かない[23]。

◇

使用済み核燃料をめぐり、「外に搬出する」「処分地にしない」と、大手電力や経産省などは協定や覚書、確約書といった文書で「約束」を重ねてきた。いまも新たな「約束」をしている。でも、そこにたくさんの「ウソ」が隠されているのではないか。そうして核燃サイクルが回っているという体裁を整える。フリをする。いつまで続けられるだろうか。

追記) 青森県・六ヶ所村が「拒否権」を持てたわけ/実効性を確保するには

大手電力や経産省などによる協定や覚書、確約書といった文書は、実際のところ、どのような「効き目」があるのか。記憶に残るのが2012年の出来事だ。

当時の民主党政権は、エネルギー戦略として核燃サイクルを見直すとの方針を打ち出そうとした。これに対して再処理工場がある青森県六ヶ所村の村議会は、六ヶ所村をはじめ関係者間で1985年に締結した基本協定[24]に反するとして、「英仏から返還される廃棄物の搬入は認めない」「(再処理工場の燃料プールに)一時貯蔵されている使用済み燃料を村外に搬出する」など8項目からなる意見書を可決した(意見書の一部を以下、張り付ける)[25]。

かつて筆者は、民主党の方針づくりにかかわった人物に話を聞いたが、「英仏からの搬入ができないとなると国際問題になる」と語っていた。青森県側は「自力」で輸送船の接岸を拒否することができた。それが決め手だったのではないか。

民主党は腰砕けになり、当時の野田内閣がまとめた「革新的エネルギー・環境戦略」に、核燃サイクルの「見直し」は盛り込まれなかった。

本リポートでは、様々な「約束」を記したが、それを担保する実力行使の手段を持たないと、「約束」の実効性は小さくなるのではないだろうか。

[1] 例えば、元原子力委員会委員長代理で、長崎大学核兵器廃絶研究センターの鈴木達治郎教授は「核兵器と原発」(講談社現代新書)の中で、使用済み核燃料について「将来は『乾式キャスク貯蔵』にしていくことが望ましい。乾式貯蔵は、空冷によって自然冷却できるので、停電になっても心配はない。キャスクの寿命は50年以上とされており、欧米では100年間という長期貯蔵も検討されている。この乾式貯蔵コストは、再処理コストの10分の1程度であり、経済的にも安全面でも最適の選択肢であるといえる」(P112)とした。そうした理由から筆者も乾式貯蔵施設に着目している。ただ、これまで大手電力は乾式貯蔵施設について「再処理工場へ搬出するまでの一時的貯蔵」と立地自治体に説明している。もし、「再処理工場へ搬出するまで」という条件をなくして、この乾式貯蔵施設で長期間保管ということになると、それは立地自治体にウソをついたことになってしまうのではないか。

なお、鈴木氏のプルサーマルに関する論考ももっと注目されるべきだと筆者は考えている。例えば、朝日新聞の論座アーカイブにおける「『もんじゅ廃炉』にみる原子力政策の矛盾」(2016年12月26日)で、「『プルサーマル』は高速炉がないと、いずれ止まってしまう。プルサーマルから回収される劣化したプルトニウムでは、リサイクルが難しく1〜2回しかリサイクルできないからだ。また、プルサーマルに使われる混合酸化物(MOX)使用済み燃料の再処理技術は実用化しておらず、MOX使用済み燃料は行き先がなくなって、そのまま地層処分(直接処分)するしかなくなる。高速炉のない『核燃料サイクル』はいずれ破たんすることが明白だ。経済性では、再処理は直接処分より明らかに劣っており、再処理を進める根拠はもはや崩れている」と指摘している。https://webronza.asahi.com/science/articles/2016122200001.html

[2] 例えば電気事業連合会の説明資料 https://www.aec.go.jp/kaigi/senmon/hatukaku/siryo12/1-5_haifu.pdf のP3。

[3] 第7回使用済燃料対策推進協議会(2024年1月19日)の「資料2」https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/shiyozumi_nenryo/pdf/007_02_00.pdf

[4] 四国電力のホームページから(閲覧日2024年12月17日)https://www.yonden.co.jp/assets/pdf/energy/atom/safety/safety_agreement/ikata01.pdf

[5] 朝日新聞デジタル https://digital.asahi.com/articles/ASS9B4RWFS9BUNHB00TM.html?iref=pc_ss_date_article

[6] 福井県では2024年9月の定例県議会に、原発の敷地内で使用済み核燃料を保管する乾式貯蔵施設をめぐり、保管期限を10年以内とする条例案が一部の議員から提案された。https://digital.asahi.com/articles/ASS993SQTS99PGJB00LM.html?iref=pc_ss_date_article 結局、賛成少数で否決された。

[7]2005年に閣議決定された「原子力政策大綱」では、「中間貯蔵された使用済燃料及びプルサーマルに伴って発生する軽水炉使用済MOX燃料」の処理の方策について、「2010年頃から検討を開始する」とされていた。https://www.aec.go.jp/kettei/taikou/20051011.pdf のP38。だが、2011年の東京電力福島第一原発事故の後、うやむやになっていた。

[8] 経済産業省の資料 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/genshiryoku/pdf/039_02_00.pdf のP30

[9] 九州電力のホームページから https://www.kyuden.co.jp/nuclear_pluthermal_answer_12.html

[10] なお、使用済み核燃料・使用済みMOX燃料を供給するのは関西電力だが、実証研究の実施主体は、原発を保有する大手電力9社と日本原子力発電、電源開発の11社とされている。 https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2023/pdf/20230612_1j.pdf https://www.fepc.or.jp/about_us/pr/oshirase/__icsFiles/afieldfile/2023/06/12/press_20230612.pdf

[11] 毎日新聞がフランスでの使用済みMOX燃料の再処理の厳しい実態を伝える記事を出している。https://mainichi.jp/articles/20220902/k00/00m/040/195000c

[12] 多額の予算が使われることにも留意したい。https://www.meti.go.jp/policy/tech_evaluation/c00/C0000000R05/240222_vitrification_1st/vitrification_1st_05.pdf

[13] 青森県庁のホームページ(冊子「青森県の原子力行政」の資料25)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/g-richi/files/R6siryo-25.pdf

[14] この文書の下段のほうに、処分地の選定に関して、「地元の了承を得て」といった文言があることなどから、「地元の了承があれば処分地を造れる」などと懸念する声が当時もあった。1995年にも、田中真紀子・科学技術庁長官は木村守男・青森県知事(いずれも当時)に「知事の了承なくして青森県を最終処分地にできないし、しないことを確約します」と、「知事の了承」という「留保条件」を付したように読める文書を出している。https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/g-richi/files/R6siryo-26.pdf こうしたことが後述する経産大臣の「回答」文書や、本リポートの最後に記した北海道知事あての科学技術庁長官の「約束」文書等の問題にもつながっている。関係者はこうした文書、そして「留保条件」の持つ意味を、明確に認識していたはずだ。

[15] 原子力資料情報室ホームページの昔のCNICトピックス(https://cnic.jp/620)や「はんげんぱつ新聞」編集長・末田一秀氏のウエッブサイト(http://ksueda.eco.coocan.jp/waste0803.html)に当時の状況が詳しく記されている。

[16] 青森県庁のホームページ(冊子「青森県の原子力行政」の資料28)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/g-richi/files/R6siryo-28.pdf

[17]経済産業省のホームページ https://www.meti.go.jp/press/2023/04/20230428007/20230428007-2.pdf「30年から50年間程度」と「程度」とぼやかすような表現が気になる。また、「安全性を確認」できない場合はどうなるのかといった疑念を筆者は抱いた。

[18] 政府は、これまで使用済み核燃料を再処理して生じる高レベル放射性廃棄物を国内の地下300メートルより深い岩盤に数万年以上閉じ込める「地層処分」という政策を掲げてきた。これに関して、日本学術会議は2012年9月、原発から出る高レベル放射性廃棄物の量を総量規制し、数十~数百年間暫定的に保管するべきだとする提言をまとめている。報告書は「万年単位に及ぶ超長期にわたって安定した地層を確認することに対して、現在の科学的知識と技術的能力では限界がある」として、抜本的な見直しを求めている。https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-k159-1.pdf

[19] 朝日新聞の記事(2023年10月30日)によると、地球科学の専門家有志が、高レベル放射性廃棄物の処分地選びをめぐり、「日本に適地はない」とする声明を公表した。地殻変動の激しい日本では、廃棄物を10万年にわたって地下に閉じ込められる場所を選ぶのは不可能と指摘。処分の抜本的な見直しを求めた。声明には、日本地質学会の会長経験者を含む研究者、教育関係者や地質コンサルタントら300人あまりが名を連ねた、という。https://digital.asahi.com/articles/ASRBZ641WRBWPLZU001.html 声明そのものは原子力資料情報室のホームページにあった。https://cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/902f6cbc42a46268054c87533439491b.pdf

[20] 2024年6月に亡くなった原子力資料情報室の伴英幸・共同代表に対する筆者のインタビュー。https://digital.asahi.com/articles/ASK653V5ZK65ULFA00J.html

[21] 北海道庁のホームページ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/horonobe/data/zyourei.html

[22] 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/h147117.htm

[23] 朝日新聞の石川智也記者は、同社の言論サイト「論座」に寄せた「『核のゴミ』最終処分場の前に、原発廃止か継続かを決着せよ!」で、こうした文書の効力に疑問を投げかけている。https://webronza.asahi.com/politics/articles/2020082700010.html?iref=pc_ss_date_article) 毎日新聞も条例について「「『法的拘束力がない』と疑問視する声が残った」などと伝えている。https://mainichi.jp/articles/20231119/ddl/k01/040/018000c

[24] 青森県庁のホームページ(冊子「青森県の原子力行政」の資料7) https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/g-richi/files/R6siryo-7.pdf

[25] 六ヶ所村ホームページ https://www.rokkasho.jp/index.cfm/15,491,c,html/491/20120910-180634.pdf