原発「70年超運転時代」へ突入 経産省・大手電力の狙いどおりに期間延長 世界に例のない仕組みに(下)

ジャーナリスト・小森敦司

この記事は(上)(下)での連載です。(上)の記事はこちら。

(7)わずか3か月半の議論で転換

2022年秋から、経済産業省・資源エネルギー庁は原子力小委員会で、原発の運転長期化を図る新ルールの具体化を急いだ。原発を肯定する委員が圧倒的多数を占める場である。

事務方のエネ庁は11月8日の会合で、運転延長の認可要件として、「電力の安定供給/供給手段の多様性の確保」「電源の脱炭素化によるGX推進への貢献」「自主的な安全向上や防災対策への貢献」などを挙げた[1][2]。

要件といえば相応の努力がいると思うのだが、これらはどうだろうか。「安定供給」に関しては、後に委員から「原子力発電をするだけで、この基準を満たしてしまわないか」との意見が出た。「脱炭素化」を言うなら石炭火力の廃止こそ急ぐべきだと筆者は主張したい。一方、福島の事故後、「防災」に努めない原発があるというなら教えてほしい。

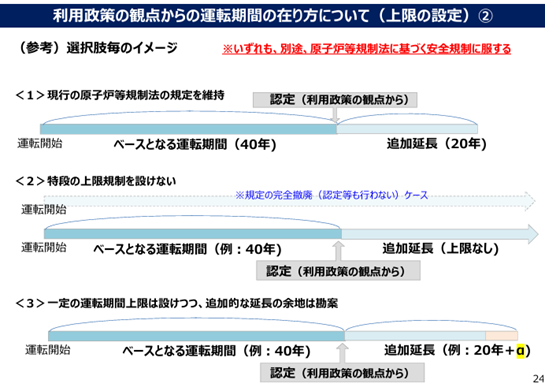

延長期間の在り方については、3つの案が議論された。〈1〉現行の原子炉等規制法にある「最大60年(40年+20年)」の規定を維持する案、〈2〉特段の上限を設けない規定撤廃案、〈3〉「40年+20年」の上限を設けつつ、「追加的な延長(α)を認定する」案、の3つだ[3]。エネ庁が提示したイメージ図を下に貼り付ける。そして〈3〉案のαについては、審査の遅れなどの停止期間を想定、運転期間から除外する(その分、延長に上乗せできる)ことが検討された。

この日、どの案を委員が支持したか、議事録をもとに筆者が分類してみると、20人の委員(委員長を除く・専門委員を含む)のうち10人前後が、上限を設けない〈2〉案を支持していた。ところが、次の11月28日の会合で事務方のエネ庁は〈3〉案を推した[4]。

落し所は最初から、〈3〉案だったのかもしれない。〈2〉案でも、〈3〉案でも、「40年+20年」を超える運転が可能になる。朝日新聞は上限を残した理由について「制限がないと電力会社が既存の原発を延長して使い続け、新たに建設する投資をしなくなる」という経産省幹部の言葉を伝えている[5]。

政治的な配慮も必要だったのだろう。会合で使われた資料には、中国電力の島根原発が立地する島根県の丸山達也知事の11月9日の定例会見での「延長は普通に考えれば安全性が落ちる可能性がある……」といった言葉が引用されていた。福井県議会の「さらなる運転期間延長の議論については安全確保を最優先に科学的・技術的観点から慎重に行う」ことなどを求めた10月4日付の意見書の一部も引用された[6][7]。

こうして、「立地地域からは不安の声も寄せられてございます」といったエネ庁の説明を受けて、〈2〉案支持だった委員の多くが〈3〉案に理解を示した。簡単に意見を変えるものだと筆者は驚いたが、こんな形で〈3〉案での事実上の決着となった。

月刊誌「エネルギーフォーラム」の2022年12月号の記事は、「上限を維持し停止期間を除外」する案での決着が濃厚として、その背景には公明党の存在がある、とも伝えた。記事は「創価学会婦人部を支持基盤に持ち、防衛費増額や憲法改正にも慎重な公明党は上限存続を主張。自民党が折れた格好だ」としている[8]。

そうした政治的調整も終えたのか、エネ庁は12月8日の小委員会で、「40年+20年」に一定の停止期間分を上乗せできる仕組みの整備などを盛り込んだ「行動指針」について、一部の異議の声を抑え込んで了承を得る。首相指示からわずか3か月半で、経産省・エネ庁は福島の事故以来の政策転換に目途をつけた。そして翌2023年5月、原発の運転期間の延長を含む「GX脱炭素電源法」が参院本会議で可決、成立した[9]。

(8)停止期間「10年超」がほとんど

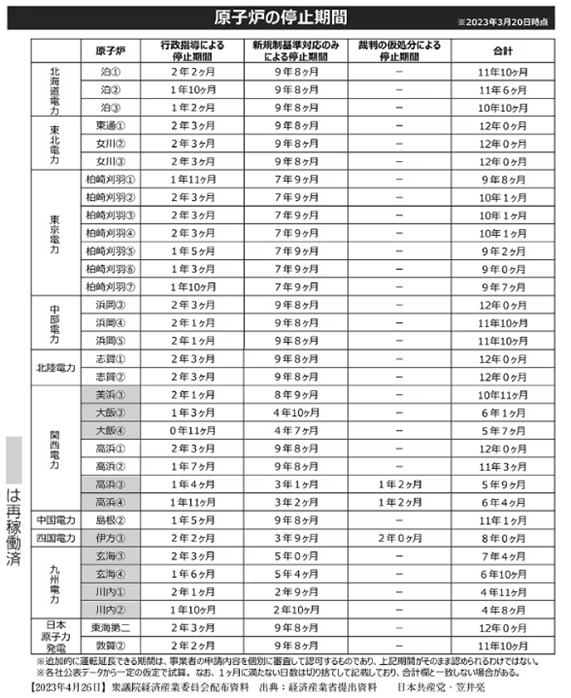

この法案の審議が大詰めを迎えていた2023年4月26日の衆議院経済産業委員会。日本共産党の笠井亮議員の求めに対して経産省が提出した「原子炉の停止期間」一覧表が配られた。笠井氏(2024年10月に議員退任)、また、その表と関係記事を載せた「しんぶん赤旗」の了解を得て、その表を貼り付ける[10]。

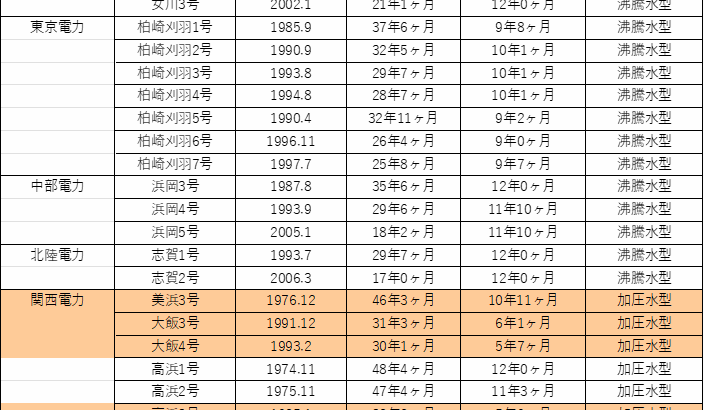

表のデータは2023年3月20日時点で、対象は廃炉作業中の原子炉を除く33基。すでに再稼働している原子炉10基は、「再稼働済」として原子炉名のセルが灰色にされている。そして、「行政指導による停止期間」、「新規制基準対応のみによる停止期間」、「裁判の仮処分による停止期間」のそれぞれの年月とその合計を載せていた。

新ルールを定めた新しい電気事業法だと、「40年を超えて運転しようとする時」に「20年+一定の停止期間」の延長の認可申請ができる。そう考えて、一覧表の停止期間の合計の数字を見ると衝撃を受ける。

再稼働していない原子炉(以下、「未再稼働原子炉」)23基のうち、停止期間の合計が10年以上になるのは19基もある。この多くが「20年+10年以上」の延長の認可申請をするのではないか。日本の原発は「40年+20年+10年以上」の「70年超運転時代」に入ると言っていいだろう[11][12]。

怖くないか。原発の運転期間を20年から30年に延ばすという話ではなく、「最大60年」とされていた原発の運転を、「70年超」に延ばすのだ。筆者が調べる限り、経産省はこの時、初めて原子炉ごとの停止期間を公表したのではないか。なぜ、もっと早く公にしなかったのか。国民に不安の声が広がらないように隠していた、としか筆者には思えない。

そもそも、経産省の資料の言葉を使って言うと、停止期間の「α」を「40年+20年」に上乗せできる理屈がどこにあるのか。筆者は今も理解できない。

新ルールは、「40年+20年」にその炉が止まっていた期間αを足すので総運転期間は60年を超えない。しかし、運転開始日から停止期間αを含めた運転終了までの月日は、「40年+20年+停止期間α」となる。思い返すと規制委の「見解」の赤字部分は、停止期間中の劣化を懸念していた。危なくないのか。

こうした疑問は筆者一人のものではない。国会会議録検索システムで調べると、例えば立憲民主党の辻元清美議員は参議院予算委員会(2023年3月1日)で政府に同じような質問をしている。「止めていても劣化するんですよ。ですからね、40年、そして20年、止まっていたからその分プラスおまけみたいに動かせますよという、これ非科学的ですよ、そんな基準を決めるのは。総理、違いますか」[13]。

筆者は担当の資源エネルギー庁原子力政策課に対し、改めてこの疑問を質問としてメールで送った。すると、同課は新ルールの制定を進めた当時の西村康稔経産相の国会答弁(2023年3月29日、衆議院・経済産業委員会)を、筆者への回答としてメールで寄せた。その答弁の全体は文末脚注に貼り付けるが、要は、停止期間分を上乗せしても、原子力規制委員会の厳しい審査があり、規制委から「駄目だと言われれば運転できない」ので問題ない、という趣旨だった[14]。

(9)「世界でも聞いたことがない変な案」

経産省・エネ庁が打ち出した「40年+20年+停止期間α」の新ルールには、固有の「危うさ」があるとも筆者は考えている。正しそうな前提・推論だが、受け入れがたい結論が導かれる、いわゆる「パラドックス」になっていないか、と思うのだ。

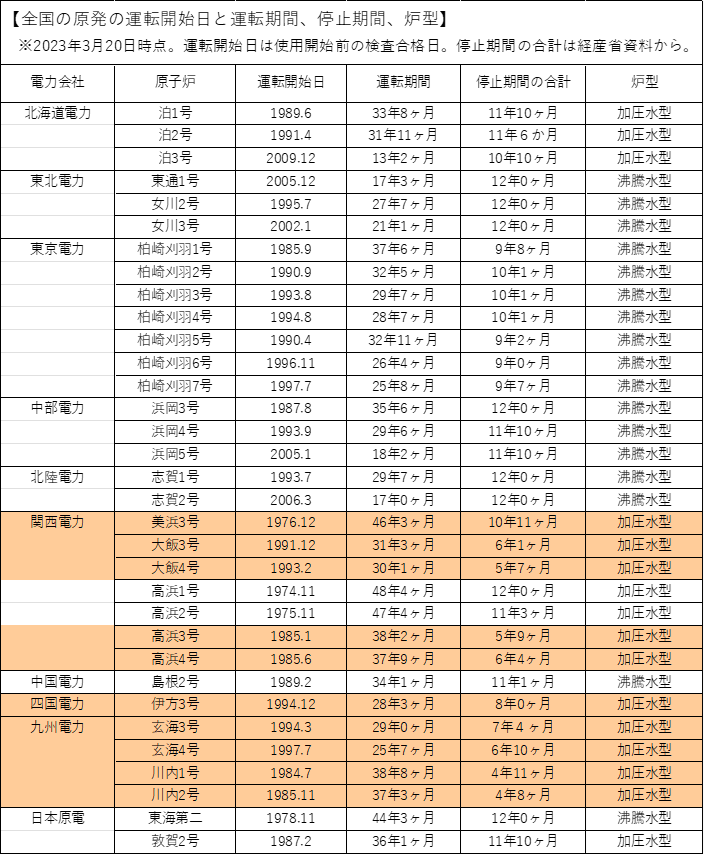

これを理解するために、経産省が示した2023年3月時点の原子炉の停止期間の合計に、筆者として運転開始日と同時点での運転期間、そして炉型を書き足した一覧表を下に貼り付ける。「再稼働済」の原子炉は、より識別しやすいようにセルの横軸全部をオレンジ色にしてみた。

一目見て、オレンジ色の「再稼働済原子炉」の停止期間の合計が、白抜きの「未再稼働原子炉」のそれに比べ、相対的に短いことが分かる。当然だ。再稼働すれば、その時に停止期間がストップする。だから、「再稼働済原子炉」の停止期間の合計は、「未再稼働原子炉」のそれに比べて自ずと短くなる。

しかも、両者の差は、時間の経過とともに大きくなる。新規制基準への対応などのために再稼働が遅れると、その分、停止期間αは基本的に増えていくからだ。

そこで疑問が浮かぶ。「40年+20年+停止期間α」の仕組みだと、αが長いほうが、それだけ運転終了までの月日も長くなる。その月日を人の「寿命」としてみると、規制委の審査に早々と合格してαの短い原子炉の「寿命」が、なかなか合格できなくてαの長い原子炉の「寿命」より、短くなってしまう。

おかしくないか。調べてみると、エネルギー関連のシンクタンク「日本エネルギー経済研究所」の著名な研究員である村上朋子氏らが2023年早々に、運転期間からの除外(カウントストップ)を問題視していた。

経済誌「エコノミスト」への氏の寄稿から抜き書きするが、「再稼働の日程が後ろ倒しになればなるほど、この定義による未稼働プラントのカウントストップ期間は長くなる。再稼働プラントのカウントストップ期間はこれ以上増えることはないため、両者の差は広がる一方だ」と指摘していた[15]。

これも調べていて知ったのだが、前原子力規制委員長の更田豊志氏が2023年3月、共同通信のインタビューで新ルールについてこう語っている。「審査期間は事業者の思惑でいかようにもなり、長く審査中にしておけば、ずっと後でも運転できる。世界でも聞いたことがない変な案だ」[16]。

(10)再稼働済原発が「若く」して引退

具体的に考えてみたい。あくまで一例だが、「再稼働済」の九州電力の川内原発2号機と、「未再稼働」の北海道電力の泊原発1号機とを比べたら、どうなるだろう。経産省作成の停止期間一覧表を頼りに、「40年+20年+停止期間α」の新ルールを機械的に当てはめてみる。

まず、川内原発2号機(運転開始は1985年11月)の2023年3月時点での停止期間4年8ヶ月は、すでに再稼働しているので変わらない。運転開始から40年を迎える今年11月を前に、「+20年+4年8ヶ月」の延長認可を申請するとしよう。人の一生で考えると40歳を前に、あと25年近く働く、つまり65歳すこし前で退職するライフプランを会社に申告するようなイメージだろうか。

一方、泊原発1号機(運転開始は1989年6月)の2023年3月時点での停止期間は11年10ヶ月だ。運転開始から40年となる2029年6月の時点で、規制委の審査が長引いてまだ「未再稼働」だとすると、停止期間は約18年になる[17]。つまり、40年を前に、「+20年+18年」の約38年の延長の認可申請をすることが可能ではないか。40歳を前に、あと38年、つまり78歳まで働くと申告するイメージだろうか。

両者の運転開始は3年半しか違わないが、運転開始から停止期間を含む運転終了までの月日が、新ルールのために約13年違うことになる。なぜ、先に再稼働した原子炉が「若く」して引退しないといけないのか[18]。

この点も、エネ庁原子力政策課に質問を送った。同課からのメールでの返答には、西村経産相(当時)のもう一つ別の国会答弁も記されていた(2023年5月16日、参議院・経済産業委員会)。

趣旨はこうだ。「40年+20年+停止期間α」の新ルールは、「立地地域からの不安の声や福島第一原発の事故の教訓、反省も踏まえ、様々な御意見を総合的に勘案をし、自己抑制的な政策判断」をしたものだとする。これも筆者に寄せた答弁全体は文末脚注に記しておく[19]。

表を見ていて、もう一つ気付いた。2023年3月時点で再稼働しているオレンジ色の原子炉はいずれも加圧水型だ(筆者注:その後、沸騰水型でも東北電力女川原発2号機と中国電力島根原発2号機が再稼働した)。これまで規制委の審査が、東日本に多い沸騰水型炉より、西日本に多い加圧水型炉のほうが先行した。

朝日新聞の記事によると、加圧水型炉の方が「原子炉格納容器のサイズが大きく、安全対策が取りやすかったため、審査が先行した」という[20]。このため、加圧水型炉の停止期間は、沸騰水型炉よりも相対的に短く、その結果、運転開始時から停止期間を含めた運転終了までの月日は、加圧水型が沸騰水型炉より総じて短くなるはずだ。なぜ、加圧水型炉は沸騰水型より「短命」になるのか。これは科学的だろうか。

それにしても、万が一、この上乗せされるαの期間内に事故が起きたら、誰が責任を取るのだろう?

筆者は、あれだけの原発事故を起こしてしまった日本だから、世界的にみて特異なルールにより老朽化した原発を無理して長く使うのではなく、順次、運転終了・廃炉にし、再生可能エネルギーを主体にした電力供給体制に変えていくべきだと考える。

狭いニッポン。ひやひやしながら、原発「70年超運転時代」を過ごしたくない。

[1] https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/genshiryoku/pdf/033_05_00.pdf のP25。

[2] 資源エネルギー庁は2025年3月、原子力小委員会で、新ルールに基づく「20年+α」の延長のための要件に関して、電力会社が起こした問題で原発が止まった期間は運転延長を認めない方針を示した。具体的な事例として、東京電力の柏崎刈羽原発がテロ対策の不備で2年8カ月にわたり規制委から事実上の運転禁止命令が出されたケースや、日本原子力発電敦賀原発2号機がデータの書き換えなどで規制委の審査が計約1年半中断したケースなども、今回のルールから外すとした。https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/genshiryoku/pdf/044_03_00.pdf

[3] 2011年3月の東京電力福島第一原発の事故後、原発の運転期間は原則40年とし、最長20年となる延長に関しては「極めて例外的なケースに限られる」(当時の野田佳彦首相)と説明された。しかし、その後、延長を申請した関西電力の高浜原発1~4号機、美浜原発3号機、日本原子力発電東海第二原発、九州電力の川内原発1、2号機の4原発8基が、いずれも「20年」の延長が認められ、「原則40年」は実質的に形骸化していた。

https://digital.asahi.com/articles/DA3S16084106.html?iref=pc_ss_date_article

[4] この〈3〉案に沿って、「20年+α」の新ルールを定めた改定電気事業法の条文は除外期間について、「延長しようとする運転期間が二十年を超える場合にあつては、その二十年を超える期間が次に掲げる期間を合算した期間以下であること」として、停止期間にカウントできる事例を並べている。思うに、「20年+α」ではなく、例えば「15年+α」といった延長の認可申請はできるのだろうか。筆者として、この点を質すメールをエネ庁原子力政策課に送ったが、この返答はもらえていない。https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170/20250606_505AC0000000044 の第二十七条の二十九の二。

[5]https://digital.asahi.com/articles/ASR2B6S6HR29ULFA02L.html

[6] https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/genshiryoku/pdf/034_03_00.pdf のP52~53。

[7] 新ルールの方向性が固まった後のことになるが、島根県の丸山達也知事、そして福井県の杉本達治知事はそれぞれの県議会において、2023年4月の知事選で再選を目指して立候補すると表明した。

[8] 公明党のホームページには2022年12月14日付で、当時の党総合エネルギー対策本部長の赤羽一嘉氏のインタビュー記事があり、そこで氏は「運転期間は従来通り『原則40年、延長20年』の制限は維持。ただ、2011年の東日本大震災以降、安全審査などで稼働を停止していた期間については、原子炉は劣化しないことから、その期間分に限り、延長はやむを得ないと党として判断しました」と語っている。

[9] 束ね法「GX脱炭素電源法」が成立した際の朝日新聞の岩沢志気記者の記事が、同法の要点を簡潔にまとめているので引用する。「成立した束ね法は、原子炉等規制法や電気事業法、原子力基本法など5本を一括して改正するものだ。このうち運転期間の規定は、規制委の審査や裁判所の命令、行政指導などで停止した期間を運転期間から除くことで延ばす。これで運転開始から60年超の運転ができるようになる。安全性の確認は規制委が担う。停止期間は除外せずに運転開始から30年を起点とし、10年を超えない期間ごとに設備の劣化具合を審査する。また、『原子力の憲法』とも称される原子力基本法も改正した。原発の活用に必要な措置をとることを「国の責務」と位置づけた」 https://digital.asahi.com/articles/DA3S15650831.html?iref=pc_ss_date_article

[10] https://www.jcp.or.jp/akahata/aik23/2023-04-27/2023042713_01_0.html

[11] エネ庁資料だと2025年3月24日時点で、東北電力女川原発2号機、関西電力高浜原発1・2号機、中国電力島根原発2号機の4基も再稼働しており、「再稼働済」は14基になっている。

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/genshiryoku/pdf/044_01_00.pdf

[12] この記事を書いているのは2025年4月で、表の作成時から2年が経っているため、現時点で停止期間が14年を超す原子炉も出てきている。日本原子力産業協会の資料でも停止期間が「14年超」になっている原子炉を確認できる。https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2025/04/jp-npps-operation20250414.pdf

[13] https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121115261X00220230301¤t=1 の「147」

[14] エネ庁原子力政策課から返答として送られてきた西村康稔経産相(当時)の国会答弁。「私ども、四十年が基本であり、二十年の延長があるというこれまでの基本的な枠組みは維持をしております。それに加えて、新基準に対応するための期間であるとか、その期間、止まっていた期間については申請ができるということですから、何も百年も千年もできるという仕組みにはなっておりません。四十年、二十年の枠組みを維持した上での法案でありますので、これは御理解いただいていると思いますけれども。その上で、これは、我々、利用者側、事業者であり、振興する立場の経産省がこういう整理をした上で、炉規法においては規制委員会が三十年で、そして十年ごとに厳しい審査をされるということでありますし、御指摘のように、規制委員会の令和二年の七月の見解にもありますけれども、当然、止まっている期間においても劣化はあり得るということでありますから、その期間、そのことについても厳しく審査を受けますから、これで規制委員会が駄目だと言われれば、もうこれは運転できないということでありますので、そのことを是非、御理解いただければというふうに思います。(筆者注:下線は筆者が引いた)

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121104080X00720230329&spkNum の「094」

[15] https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20230124/se1/00m/020/060000c ならびに https://eneken.ieej.or.jp/data/10981.pdf のP69~。

[16] https://www.shikoku-np.co.jp/national/science_environmental/print.aspx?id=20230320000346 2023年2月、当時、原子力規制委員で、制度の改定に反対した石渡明氏も、その理由について「『……運転を停止した期間』は60年にプラスするという案のようなのですが、我々審査に関わっている人間としては、原子力安全のために審査を厳格に行って、長引けば長引くほど運転期間がどんどんその分だけ延びていくと。私はこれは非常に問題だと考えます」と会合で語っている。https://www.nra.go.jp/data/000421196.pdf

[17] 北海道電力の斎藤晋社長は2025年3月の記者会見で、2011年から運転停止が続く泊原発1、2号機について「30年代前半には再稼働させたい」と語っている。https://digital.asahi.com/articles/AST3V2TY9T3VULFA01VM.html

[18] 今回の取材で知ったが、辻元清美議員はこの点でも筆者と同じ疑問を持っていたようで、2023年3月17日の参議院環境委員会で次の質問をしている。「じゃ、同じ年限に建てられた原発で、二年止まっている、ここに適用、行政処分まで入っているわけですけど、行政処分というのは問題があったから止められているのに、問題があって止められている、長く止められれば止められるほど今度長く運転できるとなっているわけですよ。例えば、同じ年限に建てられた原発Aは二年止まっていましたと、ここに当てはまる要件でですよ。じゃ、六十二年です。Bは五年止まっていましたと。じゃ、これは同じときに建てられたけど、六十五年ですと。十年止まっていました。例えば泊なんか十年止まっているんですよ。そうすると、ここ、同じ年限に建てられたけれども、十年プラスされるから、これに適用されていれば七十年動かせると、同じ年限で建てた原発でも。こういうふうなことは駄目ですよってこの見解(筆者注:この記事で書いている規委の「見解」)に書いてあると思いますけどね」。https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121114006X00320230317¤t=1 の「063」

[19] 脚注の14と同じく、エネ庁原子力政策課から筆者に回答として送られてきた西村康稔経産相(当時)の国会答弁は次のとおり。「お答え申し上げます。現行の運転期間の定めは原子炉等規制法に規定をされているわけでありますが、令和二年七月に同法を所管する原子力規制委員会から見解が出されまして、その中で、原発の利用をどのくらいの期間認めるかどうかは原子力の利用政策の判断という見解が示されたわけであります。その後、二〇二一年秋からのコロナ禍からの需要の回復などを踏まえてLNGの価格などが高騰してきた、また、昨年二月以降のロシアのウクライナ侵略、こういったことによってエネルギー情勢は一変をしております。こうした情勢を踏まえまして、昨年七月から、GX実行会議において、将来のエネルギーの安定供給確保と脱炭素社会の実現と、これに向けた議論を開始をいたしまして、既設の原子力発電所の運転期間の在り方についても選択肢の一つとして検討を行うこととしたわけでございます。そうした中で様々議論がございました。諸外国、アメリカ、イギリス、フランス、オランダといった主要国では運転期間の上限を定めた例は確認されておりません。延長の審査の時期についても四十年、二十年、十年など、各国の状況に応じて、言わば一つの審査のタイミングとして規定されているというふうに理解をしているところであります。そうした中で、資源エネルギー庁の審議会において有識者の御意見、様々伺ったところでありますが、この諸外国の例に倣って上限は設けるべきではないという御意見もございましたけれども、一方で、立地地域からの不安の声、また福島第一原発の事故の教訓、反省、こうしたことも踏まえ、様々な御意見を総合的に勘案をしまして、最終的に利用の立場から、言わば自己抑制的な政策判断で行ったわけでありまして、具体的には、実質的な運転期間の六十年という上限は維持をする、基本的な枠組みは維持をすると。ただし、震災以降の規制基準の変更、法制度の変更など、事業者から見て他律的な要素によって停止した期間については六十年の運転期間のカウントから除外することを認めるという政策判断を行ったものであります。動いている、原発が動いている期間は最長六十年ということは変わらないということであります。止まっていた期間について、他律的な要因であればそれについてカウントから除外するということでありますので、実際原発が動いている期間は六十年ということで変わりはございません。ということで、こうした判断をさせていただいた上で、今般、炉規法と電気事業法の条文上の再整理など行わせていただきまして、法律上でも利用と規制の俊別を明確にしたところでございます。」(筆者注:下線は筆者が引いた)https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121114080X00920230516&spkNum=137¤t=3 の「137」

[20] https://digital.asahi.com/articles/ASSBX3D17SBXULBH00BM.html?iref=pc_ss_date_article